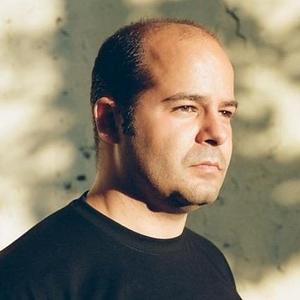

Илья Будрайтскис

Премия Андрея Белого 2017 в номинации «Гуманитарные исследования» присуждается за книгу «Диссиденты среди диссидентов», М., 2017

Родился в 1981 году. Историк, социальный теоретик и художественный критик. Работал учителем в средней школе. Член редакции «Художественного журнала» и «LeftEast» . Публиковался в «E-flux», «Radical Philosophy», «WdWReview», «Krytyka Polityczna», Colta.ru, «Сеансе», «Неприкосновенном запасе», «Гендерных исследованиях» и других изданиях.

Один из составителей и соавторов книг «Post-post-Soviet? Art, Politics and Society in Russia in the Turn of the Decade» (Chicago University Press, 2013) и «Pedagogical poem» (Marsilio Editori, 2014).

Работы

Книги

Диссиденты среди диссидентов. М.: Свободное марксисткое издательство, 2017.

Мир, который построил Хантингтон и в котором живем все мы. М.: Циолковский, 2020.

Из текстов

Из книги «Диссиденты среди диссидентов»

Близость исторической дистанции делает для нас советскую историю одновременно и недавним прошлым, и все еще современностью. Каждый из актуальных вопросов, связанных с сегодняшней российской политической традицией, специфическим характером экономических и социальных отношений, генезисом правящей элиты или особенностями политической культуры, неизбежно возвращает нас к поиску ответов в недрах истории советского общества.

«Представления об СССР искажались и все еще искажаются вследствие двух наиболее часто повторяющихся ошибок…», — писал в своем классическoм труде «Советский век» Моше Левин. «Первая состоит в том, что исследование Советского Союза чаще всего подменяется антикоммунизмом. Вторая является следствием первой и состоит в сталинизации всего советского феномена, словно это был один гигантский ГУЛАГ от начала до конца». Нужно ли говорить, что подобная «сталинизация», автоматически переносимая на весь период существования СССР, наглухо закрывает возможность подлинно глубокого исследования советского общества, его внутренних противоречий, его социальной природы.

Удивительно, но часто представление о советском обществе как о покорном большинстве, пассивно поддерживающем политику правящей элиты, разделяется и теми, кто пытается описать и проанализировать феномен советского инакомыслия, — или, более конкретно, того явления, которое принято определять как диссидентское движение. Инакомыслие представляется как заранее обреченный этический выбор немногих, сделавших выбор жизни «не по лжи» и тем самым противопоставивших себя не только государству, но и молчаливому обществу.